Der folgende Beitrag wurde in der heute erschienen KUPFZeitung 151 veröffentlicht:

Ziehen tut man nicht nur den Strudelteig, sondern auch Bilanzen. Für den perfekten Apfelstrudel gibt es wahrscheinlich eben- so viele Techniken wie Köch*innen. Ähnlich verhält es sich beim Ziehen von Bilanzen. Während in der Küche aber das Ziel, der gelungene Strudel, bei allen das selbe ist, entscheidet beim Bilanzieren die eigene Position über das Endergebnis. Ein Backversuch:

In der 2010 erschienen Broschüre «Eine Bilanz – Linz 2009» nannte Intendant Martin Heller Linz09 ein sich lohnendes Wagnis, während sich Altbürgermeister Dobusch und Ex-Kulturministerin Schmied über die gelungene Präsentation als moderne, offene und lebendige Kulturstadt freuten. Landeshauptmann Josef Pühringer wiederum war sichtbar stolz auf die vielen neuen Kulturbauten und Parteikollege Erich Watzl, vormals Kulturstadtrat, dankte besonders der Wirtschaft, Hotellerie und Gastronomie für ihren Beitrag, den Künstler*innen und Kulturschaffenden im Übrigen nicht.

In der 2010 erschienen Broschüre «Eine Bilanz – Linz 2009» nannte Intendant Martin Heller Linz09 ein sich lohnendes Wagnis, während sich Altbürgermeister Dobusch und Ex-Kulturministerin Schmied über die gelungene Präsentation als moderne, offene und lebendige Kulturstadt freuten. Landeshauptmann Josef Pühringer wiederum war sichtbar stolz auf die vielen neuen Kulturbauten und Parteikollege Erich Watzl, vormals Kulturstadtrat, dankte besonders der Wirtschaft, Hotellerie und Gastronomie für ihren Beitrag, den Künstler*innen und Kulturschaffenden im Übrigen nicht.

Wer heute die offizielle Homepage besucht, kann folgendes lesen: «Die BesucherInnen sind diejenigen, die über den Erfolg eines Kulturhauptstadtjahres entschieden haben» und «Linz09 kann auch als touristische Erfolgsgeschichte gesehen werden: […] Linz konnte ein Nächtigungsplus von 9,5 % verzeichnen.» In Kürze wird anlässlich des fünfjährigen Jubiläums erneut Bilanz zum Europäischen Kulturhauptstadtjahr gezogen, diesmal vom Tourismusverband Linz[1]. Ziel der Veranstaltung liegt laut Einladungstext in der Darstellung der Zusammenarbeit zwischen Kultur und Tourismus und in «kritischer Reflexion». Damit derlei Selbstkritik aber im richtigen Rahmen bleibt, wird zur Sicherheit klargestellt, dass Linz09 hinsichtlich Programm, Durchführung und Nachhaltigkeit nun das best practice Beispiel in Europa sei.

Analysiert man diese verschiedenen Bilanzen, ist es ein Leichtes, auf die Erwartungshaltungen an das Kulturhaupstadtjahr im Speziellen und auf die dahinterstehenden kulturpolitischen Vorstellungen im Allgemeinen zu schließen. Jede dieser Bilanzen ist ohne große Mühe als Abbild und Produkt des jeweiligen politischen Umfelds oder der jeweiligen politischen und organisatorischen Funktion(-en) zu interpretieren. Darauf möchte ich im Detail aber nun verzichten und lieber versuchen, eine allgemeinere These herauszuarbeiten:

Umwegargumentationen

Aus den angeführten Bilanzen lässt sich nämlich viel über den Rechtfertigungsdruck von Kunst und Kultur im Allgemeinen sagen. Gerade bei einem so großen, mit 60 Millionen Euro durch die öffentliche Hand subventionierten Prestigeprojekt wie Linz09. Förderungen solcher Dimensionen werden in Bereichen wie der Wirtschaft ohne viel Aufhebens im Wochentakt vergeben. Geht es um die Förderung von Kunst und Kultur, gar zeitgenössischer, werden aber ganz andere Register gezogen. Wo es im Wirtschaftsbereich oft reicht, die geschaffenen Arbeitsplätze zu quantifizieren, da sollte die Kunst zumindest gleichzeitig das internationale Image verbessern, die lokale Wirtschaft stärken, einen Beitrag zur Demokratisierung leisten und dann bitte auch noch unterhalten und zum Denken anregen. Am besten natürlich alles gleichzeitig.

Je größer die Förderung, desto eher wird diese Beweisführung der Kulturnützlichkeit auch öffentlich verteidigt: Bei Förder-Ankündigungen, Eröffnungsreden, in aufwendigen Broschüren oder eben in dicken Bilanzbüchern, die vermutlich dann doch allesamt niemand liest. Und wenn das alles nichts hilft, wird eine Umwegrentabilitätsstudie in Auftrag gegeben. In Oberösterreich wurde beispielsweise berechnet, dass alleine der Bau des Musiktheaters um damals prognostizierte 143 Millionen einen regionalen BIP Effekt von 194 Millionen Euro erzeugt.[2] Ähnliche euphorische Studien wurden auch für das Kulturhauptstadtjahr durchgeführt.

So mutet das offizielle, politische und mediale Bilanzieren oft als Rechtfertigung der getätigten monetären Investition vor der Bevölkerung an. Inhaltliche Aspekte werden dabei selten genannt. Noch seltener wird die Ausübung der Kultur um der Kultur, bzw. der Kunst um der Kunst willen ins Spiel gebracht. Kurz: In der Kulturpolitik wird zunehmend um den heißen Brei herumgeredet.

Kulturpolitik-Kritik-Krise

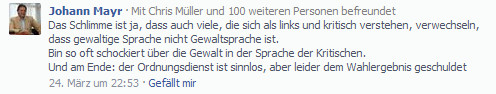

Vor kurzem las ich in einer Tageszeitung, dass Kunst und Kultur nur in der medialen Rezeption und Kritik ihre Wirkung entfalten können. Da diese durch den Medienwandel allerdings im Rückzug begriffen ist, entstehe laut Autor eine große gesellschaftliche Gefahr. Ich lehne diese These als unscharf ab, da hier die mediale mit der allgemeinen Öffentlichkeit verwechselt wird. Noch nie zuvor gab es so viele Foren der Kulturkritik wie heute. Jedes online zu konsumierende Stück Kunst wie Musik oder Film wird kommentiert, bewertet, geteilt und damit einer unmittelbaren und andauernden Kritik unterworfen. Ich glaube, der Artikel war eher als Unbehagen darüber zu lesen, dass den Medien die Deutungshoheit über die Wertigkeit von Kunst und Kultur abhanden gekommen ist.

Wo ich die These in Bezug auf Kultur selbst ablehne, so möchte ich diese These aber auf die Kulturpolitik an sich übertragen. Die Kritik der Kulturpolitik wird in der medialen Öffentlichkeit oft nur noch dann zum Thema, wenn finanzielle oder betriebswirtschaftliche Probleme oder gar ein BesucherInnenschwund publik werden. Die Einschätzung, ob Betriebe und Organisationen inhaltlich auf der Höhe der Zeit sind, trauen sich nur noch wenige Personen und noch weniger Journalist*innen vorzunehmen. Es ist grotesk: Noch nie in der Geschichte dieses Staates wurde so viel öffentliches Geld für Kunst und Kultur ausgegeben. Gleichzeitig gab es noch nie so wenig Diskussion darüber, welche Ziele man damit verfolgt.

Kulturpolitik ist zu einem absoluten Nischenthema geworden, geführt von wenigen Expert*innen und Medien. Es ist in fast allen Parteien schwer geworden, Politiker*innen zu finden, die sich sachlich intensiv mit Kulturpolitik auseinandersetzen. Und für diese wenigen Hartnäckigen ist es wiederum noch schwerer geworden, medial Gehör zu finden.

Leitbild-Leiden

Das ist schade, denn ein scharfer Blick und ein offen geführter Diskurs sind sowohl im institutionellen als auch im freien Bereich überfällig. In den letzten Jahren haben viele Kommunen und Bundesländer eigene Kulturentwicklungsziele und -pläne definiert, welche oft von erstaunlich hoher Qualität sind. Sie stellen hervorragende Werkzeuge dar, um die Öde der quantitativen Argumente zu verlassen und die kulturpolitischen Entscheidungen an qualitativen Kriterien zu messen und zu diskutieren. Bloß werden sie nur viel zu selten als solche verwendet. Es gibt viele Gründe im Linzer Kulturentwicklungsplan zu finden, um die Förderung des Kronefests sofort einzustellen. Es wäre spannend, viele der verstaubten und verschlossenen oberösterreichischen Landesinstitutionen auf die im Kulturleitbild definierten Kriterien der Beteiligung von sozialen Randgruppen zu überprüfen. Ebenso lassen sich bei den Förderungen des Bundes ohne großen Aufwand Diskrepanzen zwischen den kulturpolitischen Vorgaben und der realpolitischen Umsetzung und der Verteilung der Ressourcen nachweisen. Und auch viele freie Initiativen täten ein Gutes daran, ihre eigenen Leitbilder auf den Prüfstand zu stellen und sich zu fragen, ob ihre Strukturen und Ziele nach 35 Jahren noch zeitgemäß sind. Am Besten in einem offenen und partizipativen Diskurs.

Die Kulturpolitik und ihre politischen, medialen und auch verwaltenden Proponent*innen sollten also den Mut aufbringen, sich nicht nur hinter ökonomischen und quantitativen Argumenten zu verstecken. Diese sind nicht per se falsch, unwahr oder unwichtig. Aber es besteht die Gefahr, dass wir als Gesellschaft durch diese argumentative Schieflage aus den Augen verlieren, warum wir Kunst und Kultur einen so hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft einräumen. Dieser wird in den Sonntagsreden oft gut und ausführlich begründet.

Es gibt also auf politischer und medialer Ebene durchaus ein Bewusstsein für die der Kultur und Kunst inhärenten Qualitäten. Wir sollten dafür sorgen, dass sich diese wieder stärker im medial- politischen Alltag widerspiegeln und daraus kulturpolitische Konsequenzen gezogen werden. In dem Sinne lasse ich meinen Meinungsteig nun rasten und bereite schon mal fünf Kerzchen für das Geburtstagskind Linz09 vor. Heuer darf es sich nochmal sorglos feiern. Aber nächstes Jahr wird unerbittlich Bilanz gezogen. Denn wie hieß es zu Beginn im Mission Statement so schön? «Linz 2009 ist auch Linz 2015, und daran wollen wir gemessen werden.» Alles klar?

————————-

[1] Veranstaltung am 6. November, Schlossmuseum Linz

[2] Schneider / Dreer: „Volkswirtschaftliche Analyse des neuen Musiktheaters in Linz“, 2006, → land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ ooe/hs.xsl/48803_DEU_HTML.htm