Dieses Interview ist erstmals in der KUPFzeitung #179/2021 erschienen.

Wie kann es nach der Coronakrise im Kulturbereich weitergehen? Über notwendige Budgeterhöhungen, faire Arbeitsbedingungen und eine unabhängige Förderverwaltung spricht KUPF-Geschäftsführer Thomas Diesenreiter mit Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer.

Thomas Diesenreiter: Sie sind die wichtigste Kulturpolitikerin des Landes. Wie ist Ihre Einschätzung: Hat der Kunst- und Kulturbereich die Coronakrise überwunden?

Andrea Mayer: Es war eine sehr schwierige Zeit, besonders natürlich für Künstler*innen und Kulturtätige. Kunst und Kultur hat für Österreich eine große Bedeutung und daher war es klar, dass man so schnell wie möglich Unterstützung geben muss. Wir haben nach und nach oft sehr kurzfristig mit Unterstützungsmaßnahmen reagiert. Es werden natürlich Narben bleiben, aber ich glaube, es ist gelungen, die Vielfalt des österreichischen Kunst- und Kulturlebens zu erhalten.

Im Kunst- und Kulturbericht 2020 wird auf eine Studie zu den Auswirkungen im Kunst- und Kulturbereich verwiesen. Dort sind die entstandenen Schäden mit 1,5 bis 2 Mrd. Euro angegeben. Dem gegenüber stehen Unterstützungsmaßnahmen von 220 Mio. Euro. Wie viel Schaden wird am Ende bestehen bleiben?

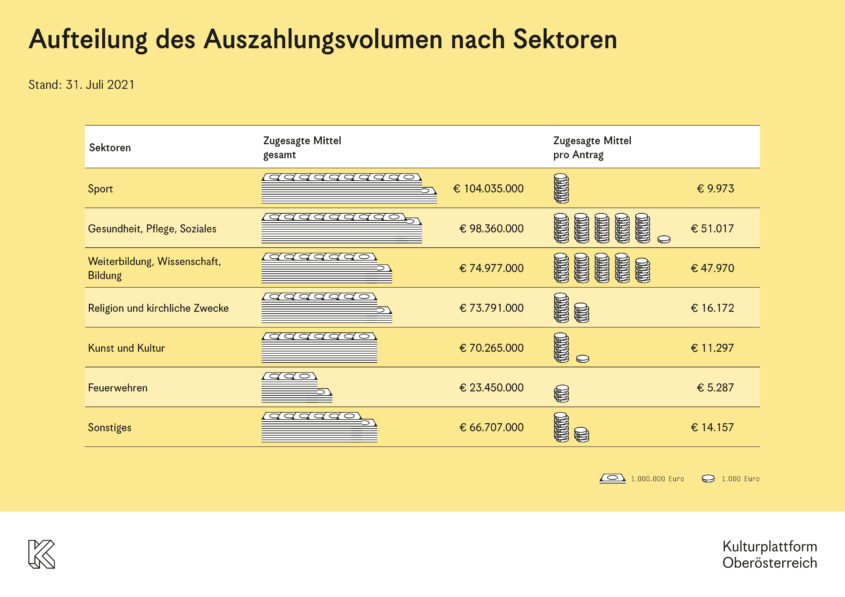

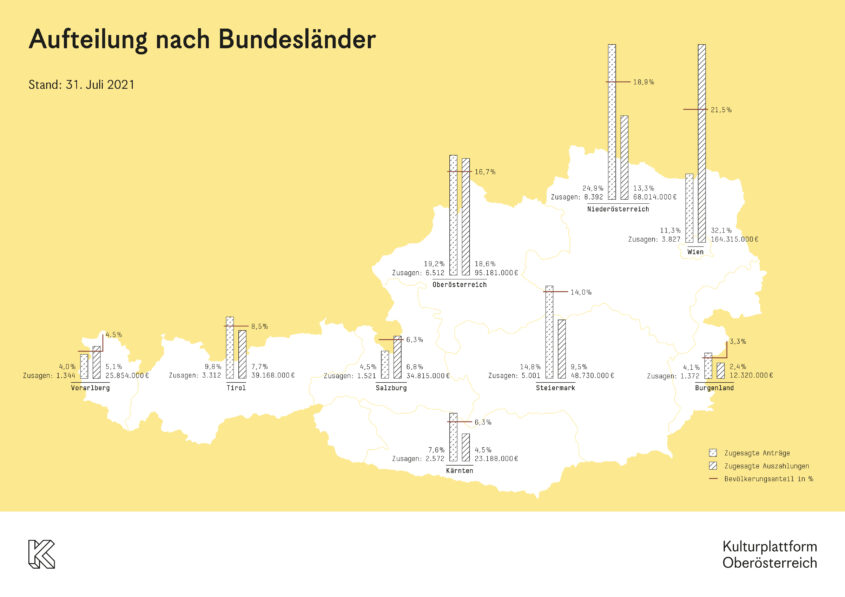

Die genannten 220 Mio. Euro sind nur die Hilfen, die im Jahr 2020 zur Verfügung gestellt wurden. Mittlerweile stehen wir im Kunst- und Kulturbereich bei ungefähr 350 Mio. Euro an kulturspezifischen Coronahilfen. Und das unabhängig von Kurzarbeit, Fixkostenzuschuss, Veranstalter*innenschutzschirm, Comeback-Zuschuss, Mehrwertsteuersenkung und den anderen Unterstützungsleistungen. 100 % aller Schäden kann man nie auffangen, aber ich denke, die Bundesregierung hat klar gemacht, dass sie den Kunst- und Kulturbereich gut ins neue Leben nach der Coronkrise führen möchte.

Österreich liegt laut Eurostat bei den öffentlichen Ausgaben für Kunst und Kultur nur im unteren Mittelfeld der Mitgliedstaaten. Sollten wir angesichts des Werts, welcher der Kunst und Kultur von der Politik stets zugesprochen wird, Stichwort Kulturnation, nicht eigentlich im Spitzenfeld liegen?

Ich werde mich immer dafür einsetzen, dass das Kunst- und Kulturbudget steigt. Das haben kürzlich auch die Landeskulturreferenten auf einer Tagung noch einmal festgelegt. Hier geht es nicht um Wünsche oder abstrakte Prozentzahlen, ich orientiere mich lieber an der Realität und die sagt: Wir haben durch die Erhöhung um 30 Mio. Euro im Jahr 2020 – 10 Mio. davon für die Freie Szene – ein höheres Kulturbudget als je zuvor. Das ist für mich ein Anlass zur Freude und gibt uns kulturpolitische Gestaltungsmöglichkeit.

Diese 30 Mio. Euro decken aber angesichts der Stagnation der letzten 10 Jahre bestenfalls die Inflation ab. Müssten wir das Budget nicht viel stärker erhöhen?

Lassen Sie sich von den nächsten Budgets überraschen, Herr Diesenreiter.

Positiv überraschen?

Ja, nur positiv.

In unseren Mitgliedsvereinen gibt es Geschäftsführer*innen, die für einen Vollzeitjob zwischen 1.300 und 1.600 Euro brutto verdienen. Stichwort Fair Pay: Müsste man hier nicht dringend handeln?

Die Pandemie hat manche Probleme, wie etwa die prekären Arbeitsbedingungen, noch einmal deutlicher werden lassen. Diese wollen wir gemeinsam mit der Kulturbranche in einer großen Kunst- und Kulturstrategie des Bundes diskutieren. Es ist das erste Mal, dass der Bund in der Kulturpolitik einen derart großen partizipativen Prozess startet. Dabei geht es auch um Bezahlung. Wenn ich in einem Förderantrag lese, es bekommt jemand acht Euro in der Stunde, dann kann da etwas nicht stimmen. Fair Pay ist ja seit Jahren ein Thema, aber wir machen jetzt wirklich etwas und haben uns mit den Bundesländern auf einen gemeinsamen Prozess und gemeinsame Maßnahmen verständigt. Ende September werden wir Zwischenbilanz ziehen und erste Maßnahmen präsentieren. Wir können nur zu einer Verbesserung kommen, wenn alle Fördergeber*innen hier an einem Strang ziehen.

In Österreich muss jeder Verein für dasselbe Programm oder Projekt bei Bund, Land und Gemeinde um Förderung ansuchen. Ist das effizient? Wäre es nicht gescheiter, man führt das auf einer Ebene zusammen?

Der Föderalismus in Österreich besagt, dass die Kulturförderung Sache der Bundesländer ist. Der Bund hat sich aber darauf verständigt, dass in bestimmten Bereichen auch die Republik Kulturförderung übernimmt, etwa bei den Bundesinstitutionen und bei Tätigkeiten mit überregionaler Bedeutung. Ich glaube, dass das ein gutes System ist, es bildet die genannte Breite und Vielfalt ab. Ich sehe es zudem nicht als Doppelgleisigkeit, sondern als Ko-Finanzierung.

Könnte nicht eine neue Institution, etwa eine Kulturstiftung, über Förderungen entscheiden? Das würde die inhaltliche Einflussnahme der Politik eindämmen.

Das Kunstfördergesetz des Bundes sieht genau das vor. Nicht Politiker*innen oder hohe Verwaltungsbeamt*innen treffen Entscheidungen. Expert*innen geben in Beiräten und Jurys Empfehlungen ab. Dieses System hat sich gut bewährt.

Seit einigen Jahren können gemeinnützige Vereine unter bestimmten Voraussetzungen den Status der Spendenabsetzbarkeit erreichen. In ganz Österreich gibt es aber nur einen einzigen zeitgenössischen Kunst- und Kulturverein, der diese Möglichkeit in Anspruch nehmen kann. In Deutschland ist dagegen jeder gemeinnützige Verein berechtigt, Spender*innen eine Bestätigung auszustellen. Diese können dann bis zu 10 % ihres Einkommens mit Spenden absetzen. Wäre das nicht auch ein sehr gutes Modell für Österreich?

Andrea Mayer: Unabhängig von dem genannten Modell finde ich es wichtig, zu erleichtern, dass private Gelder für Kunst und Kultur eingesetzt werden. Eine erweiterte, erleichterte Spendenabsetzbarkeit gehört ebenso dazu, wie eine Fülle von anderen Maßnahmen. Das steht im Regierungsprogramm, ich habe es in dieser Legislaturperiode auf meiner Agenda und ich bin mir sicher, dass uns auch hier etwas gelingen wird.